在中国疫情防控的进程中,疫苗接种作为核心防线,始终备受关注,成都与北京作为两大核心城市,其疫苗政策、接种策略及公众反应既有共性,又因城市定位、人口结构等因素呈现差异,本文将从接种效率、公众信任度、技术创新等角度,对比分析成都与北京的疫苗策略,并探讨其对全国防疫的借鉴意义。

北京的“速度与覆盖”

作为政治、经济中心,北京在疫苗接种中展现了极高的组织效率,2021年初,北京率先启动大规模接种,依托行政资源快速建立临时接种点,甚至开放体育场馆、会展中心作为集中接种场所,据统计,北京仅用3个月便完成超2000万剂次接种,覆盖率居全国前列,其成功关键在于:

成都的“灵活与下沉”

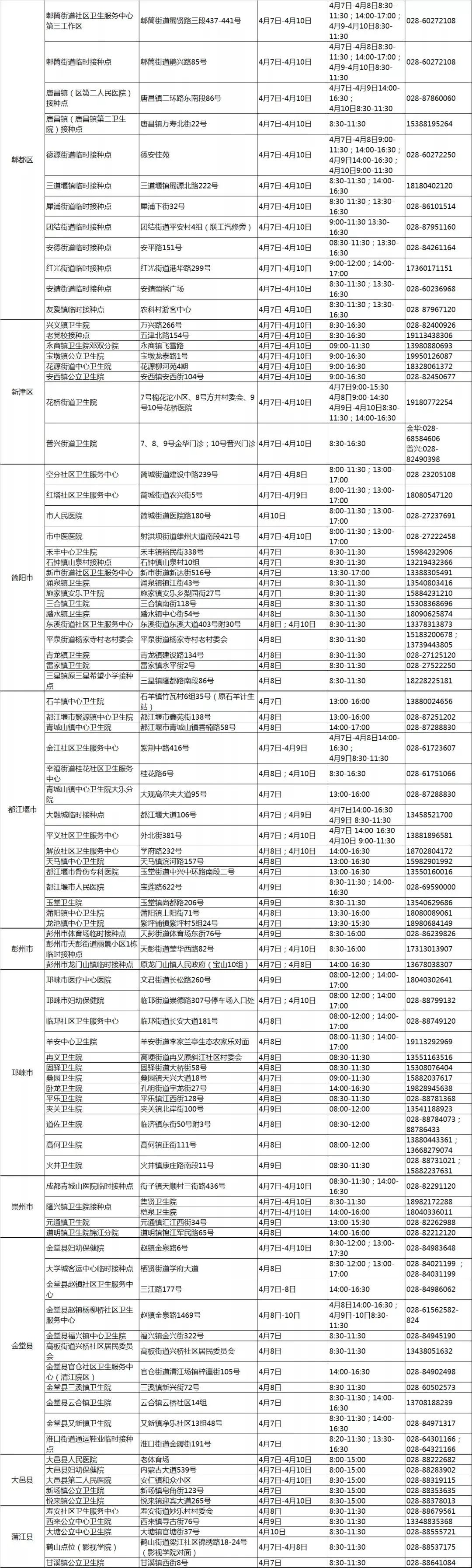

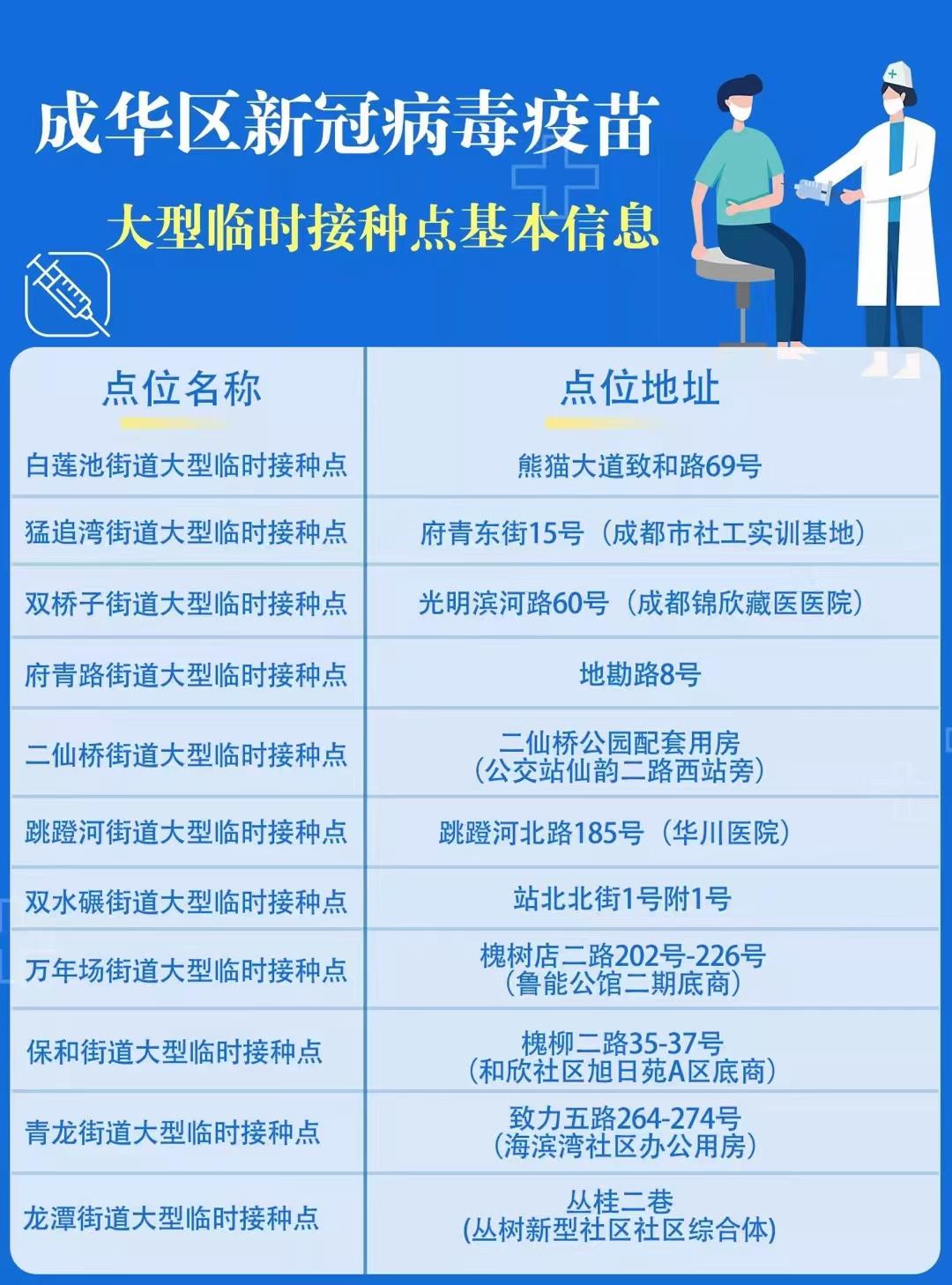

成都则以“精准服务”见长,针对人口分散、城乡差异大的特点,成都采用“流动接种车+社区定点”模式,尤其关注偏远郊县和老年群体,2021年夏季,成都组织医疗队深入农村,为行动不便的老人提供上门接种服务,成都通过“天府健康通”实现疫苗数据互通,减少重复登记问题。

对比启示:北京的高效源于资源集中,而成都的灵活性更适合多元人口结构,两者共同体现了“因地制宜”的重要性。

北京的权威发声

北京凭借密集的专家科普和官方发布会,快速消弭公众疑虑,钟南山、张伯礼等权威专家多次通过央视等平台解读疫苗安全性,北京市卫健委也定期公布不良反应数据,增强透明度,公务员、明星等公众人物的带头接种,进一步推动了“示范效应”。

成都的“接地气”传播

成都更擅长用本土化语言传递信息,通过方言短视频、社区“坝坝会”(露天座谈会)等形式,向老年人解释接种必要性,2021年,一则“成都嬢嬢喊你打疫苗”的短视频走红网络,以幽默方式化解部分群体的抵触情绪。

争议与应对:

北京的“数字闭环”

北京将疫苗接种与健康码深度绑定,未接种者进入公共场所可能受限(如2022年部分商场要求接种证明),这种“软强制”虽引发伦理讨论,但显著提升了接种率。

成都的“场景化应用”

成都创新推出“疫苗+消费”联动,例如完成接种可领取火锅店折扣券,激发市民积极性,成都高新区试点电子接种证书NFT(非同质化代币),探索区块链技术在防疫中的运用。

北京:资源过度集中的隐忧

部分郊区的接种服务仍滞后于城区,暴露出资源配置不均衡问题。

成都:流动人口管理难题

随着务工人员流动,如何确保异地接种记录无缝对接成为新挑战。

成都与北京的疫苗策略,如同中国防疫的“双面镜”:一面是高效与权威,一面是灵活与温情,如何将两地经验融合为普适性方案,或许是后疫情时代更值得思考的命题。

(全文约1,050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~