2022年初春,当奥密克戎变异毒株在中国多地出现时,北京和天津这两座相邻的超大城市几乎同时拉响了疫情防控的警报,1月8日,天津报告了首例奥密克戎本土病例,成为国内首个正面迎战这一变异毒株的城市;而北京也在随后不久发现了相关疫情,两座城市直线距离仅120公里,高铁30分钟即可互通,每日通勤人员数以万计,这种地理上的紧密联系使得疫情传播风险陡增。

面对突如其来的疫情,北京和天津迅速启动了联防联控机制,两地政府第一时间召开协调会议,建立了信息实时共享平台,流行病学调查结果互认互通,确保任何一个病例的轨迹追踪都能跨越行政边界,这种高效协同在京津两地并非首次,早在2020年疫情初期,两地就建立了联防联控工作机制,但此次奥密克戎的高传染性对这套机制提出了更高要求。

虽然共享一套联防联控机制,但北京和天津根据各自城市特点制定了有所差异的防控策略,作为国家首都,北京的防控措施更为严格,全市迅速扩大了核酸检测范围,对重点区域实行"区域封闭、足不出户、服务上门",同时严格进京管理,强化"四方责任",而天津作为北方重要的港口城市和制造业基地,则在精准防控上下足功夫,创造了"津城大筛"的经验——在极短时间内完成全市千万级人口的核酸检测。

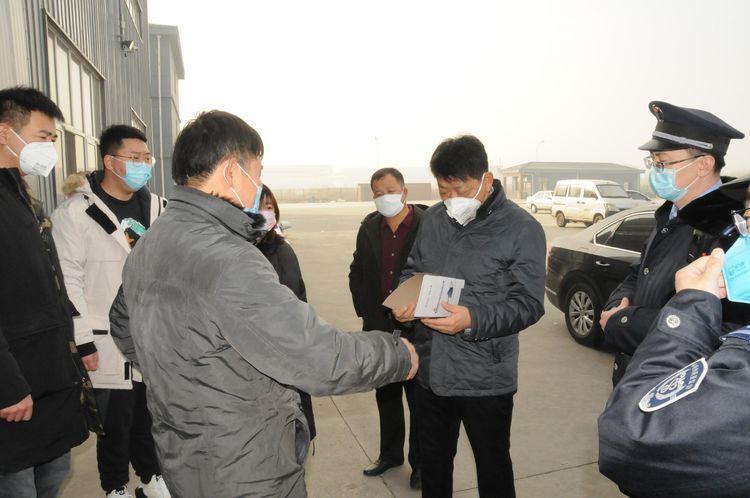

两地在物资保障方面展现了出色的协同能力,当天津某封控小区出现生活物资短暂短缺时,北京方面立即协调周边超市增加供货;而当北京某医院防护服库存告急时,天津的企业连夜调配生产,次日清晨便将物资送达,这种守望相助不仅体现在政府层面,更深入民间——许多京津两地的企业自发组织"抗疫互助联盟",共享物流资源,确保民生供应链不断。

在这场与奥密克戎的较量中,北京和天津不约而同地将科技创新作为重要武器,北京依托中关村科技优势,迅速推广了"健康宝"智能识别系统,实现了扫码、测温、身份核验一步完成;天津则发挥国家超级计算天津中心的算力优势,大幅缩短了病毒基因测序时间,为精准溯源提供技术支持。

两地科技抗疫的亮点在于资源的互补与共享,北京的AI算法专家与天津的生物信息学家组成联合团队,共同开发了疫情传播预测模型;天津的无人机企业为北京郊区提供了无接触配送解决方案;而北京的云计算企业则为天津的远程医疗平台提供了后台支持,这种跨区域的科技协作不仅提高了抗疫效率,也为后疫情时代的产业合作奠定了基础。

疫情给两市居民生活带来了诸多不便,但一些创新做法有效缓解了民生痛点,针对跨城通勤人员,两地推出了"京津通勤绿卡",持有48小时内核酸阴性证明的通勤人员可通过专用通道快速通行;对于需要跨城就医的特殊患者,建立了"点对点"接送机制,确保治疗不中断。

教育领域的合作尤为突出,当天津部分中小学转为线上教学时,北京的名校教师通过云端平台分享优质课程资源;而北京的校外培训机构面临场地限制时,天津提供了符合防疫要求的备用场地,这种教育资源的共享不仅解决了眼前困难,也为促进教育均衡发展提供了新思路。

经过数月的共同努力,北京和天津的疫情得到了有效控制,回顾这段历程,两地的联防联控实践提供了宝贵经验:行政边界不应成为防疫边界,区域协同要建立在日常机制而非临时应对上;超大城市防疫必须坚持科学精准,避免"一刀切";科技赋能要贴近实际需求,避免形式主义。

更为重要的是,这场"双城抗疫"展现了中国城市治理的韧性与智慧,北京和天津用实践证明,面对突发公共卫生事件,城市间完全可以通过制度创新、资源整合、科技支撑形成合力,既守护本地居民健康,又服务全国防疫大局,这种区域协同模式不仅适用于疫情防控,对于应对未来可能的各种风险挑战都具有借鉴意义。

疫情终将过去,但北京与天津在抗疫中结成的协作纽带将会延续,两座城市正将联防联控机制常态化,拓展到生态环境保护、交通一体化、产业协同等多个领域,共同书写京津冀协同发展的新篇章,这段特殊的"双城记",终将成为中国城市治理现代化进程中的一个生动注脚。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~