2022年5月,北京正式宣布对多个区域实施封控管理,这座拥有两千多万人口的超大城市按下了"暂停键",空荡的长安街、寂静的胡同、关闭的商场,构成了这个春天最特殊的城市景观,北京正式封控不仅是一项防疫措施,更是一场对城市治理能力、社会韧性和公民责任的全方位考验,在这段特殊时期,我们见证了危机之下的城市百态,也得以重新思考现代都市生活的本质意义。

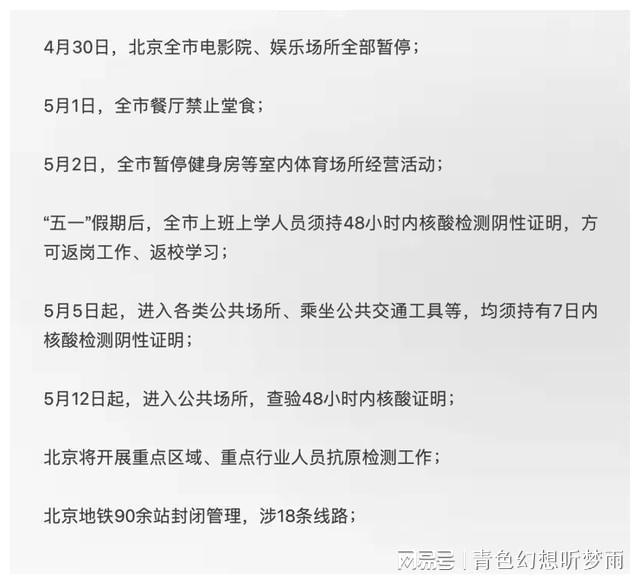

北京封控政策的实施有其深刻的现实必要性,作为中国的政治、文化、国际交往中心,北京承载着非同寻常的功能与责任,当奥密克戎变异株以超乎预期的速度传播,每日新增病例突破临界点,封控成为阻断病毒传播链条的最后防线,与2020年武汉封城不同,北京采取了分区施策的精准防控策略——朝阳区、海淀区等重点区域实施静态管理,其他区域保持相对正常运转,这种"外科手术式"的封控方式,体现了两年多抗疫经验积累形成的中国智慧,既避免了"一刀切"带来的巨大经济社会成本,又确保了疫情防控的有效性。

封控状态下的北京呈现出复杂多元的社会图景,我们看到无数普通市民展现出令人动容的克制与配合——社区居民有序排队核酸检测,志愿者为老人配送生活物资,外卖骑手成为维系城市运转的"毛细血管",封控也暴露了城市治理的薄弱环节:个别超市出现抢购现象,部分封控区物资配送不及时,就医通道不畅等问题引发社会关切,这些矛盾恰如一面镜子,照见了超大城市应急管理体系的短板,也反映了极端情况下资源配置的天然难题,值得注意的是,与两年前相比,此次北京封控中的社会情绪总体平稳,显示出公众对疫情防控的理解度和适应力明显提升。

经济层面,北京封控产生了立竿见影的冲击波,据初步统计,封控期间餐饮、零售、旅游等行业营业额断崖式下跌,中小微企业面临严峻生存考验,但危中有机,这场危机也加速了数字经济的新一轮爆发——线上办公成为常态,社区团购模式迅速成熟,云端文化消费异军突起,更具深远意义的是,封控迫使企业重新审视供应链布局,推动京津冀协同发展走向实质化,不少企业开始在京郊和周边城市建立备份生产基地,"鸡蛋不放在一个篮子里"的风险意识正在重塑区域产业格局。

从更宏观的视角看,北京封控提供了一个难得的"社会实验场",让我们得以观察现代都市系统的脆弱性与韧性,高度分工、紧密依存的都市生活一旦遭遇系统性风险,其脆弱性暴露无遗;但与此同时,城市又展现出惊人的自我修复能力——社区邻里关系重构,民间互助网络激活,基层治理创新涌现,这种韧性不仅来自制度设计,更源于文明积淀,老北京"胡同文化"中蕴含的共同体意识,在危机时刻转化为强大的社会资本,这是任何应急预案都无法复制的宝贵资源。

随着疫情逐步受控,北京正在谨慎有序地解封,但这段封控记忆必将深刻影响城市未来的发展轨迹,它提醒我们,在追求经济效率与发展速度的同时,必须为城市预留足够的"冗余度"和"缓冲带";在打造国际化大都市的过程中,不能忽视基层社区的抗风险能力建设;在享受现代都市便利的同时,每个人都应当思考自己能为城市韧性贡献什么,正如一位社会学家所言:"封控像一次急刹车,让我们看清了原来车速太快时忽略的风景。"

北京正式封控终将成为历史的一页,但它所引发的思考应当延续,后疫情时代,如何构建更具韧性的城市文明?如何平衡安全与发展的关系?这些问题的答案,或许就藏在这段特殊时期的经验与教训中,当这座城市重新启动,它迎来的不仅是社会经济的复苏,更是一次城市治理理念的升级与超越。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~