随着新冠疫苗接种的全球推进,中国自主研发的灭活疫苗(如北京生物、武汉生物)成为国内接种的主力。“疫苗混打”话题引发广泛讨论,尤其是北京疫苗与武汉疫苗的交替接种是否安全有效,本文将从科学原理、国内外研究数据、政策导向及公众关切等角度,深入探讨这一议题。

北京生物(国药集团中国生物北京所)和武汉生物(国药集团中国生物武汉所)生产的均为灭活疫苗,技术路线相同,均采用灭活新冠病毒加佐剂的方式激发人体免疫反应,两者的区别主要在于生产批次和工艺细节,但核心成分与免疫机制高度一致。

灭活疫苗混打的可行性

中国疾控中心专家指出,同一技术路线的疫苗混打在理论上可行,灭活疫苗的抗原成分相似,混打不会导致免疫冲突,世界卫生组织(WHO)也建议,在供应受限时,同类型疫苗可替代接种。

国内外实践案例

研究数据支撑

中国医学科学院2022年的一项研究显示,北京与武汉疫苗混打后,中和抗体水平与同源接种相当,且未增加不良反应风险。

国家卫健委的立场

2022年3月,国务院联防联控机制明确建议“优先同厂家接种”,但也指出在特殊情况下(如断苗),可混打同技术路线疫苗。

地方实践中的灵活性

部分省市在接种指南中补充说明:“若第二剂无法获得同厂家疫苗,可替换为另一灭活疫苗。”北京市在2022年1月曾允许武汉疫苗作为北京疫苗的替代。

安全性担忧

有效性争议

心理障碍

部分民众对“非原厂”接种存在抵触,需通过科普消除“品牌偏好”误区。

个体化接种策略

加强科研监测

需进一步追踪混打者的长期免疫效果及对变异株的保护力。

全球经验借鉴

随着混打研究增多(如阿斯利康与辉瑞异源接种),中国可参考国际数据优化政策。

北京疫苗与武汉疫苗混打在科学和实践层面均具备合理性,是应对突发供应问题的有效策略,公众应依据官方指南,结合自身情况理性选择,同时信任科研与监管机构的持续评估,随着疫苗多样性增加,混打或将成为常态化防控中的灵活选项。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年4月,后续政策或研究进展请以权威机构最新发布为准。

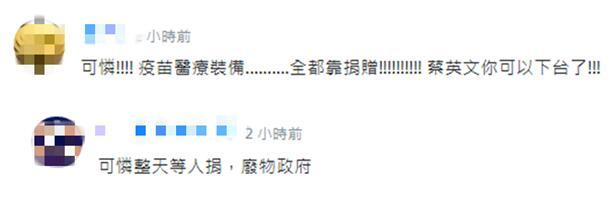

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~