新冠疫情自暴发以来,全球各地采取了多样化的防控措施,中国香港和武汉作为两个具有代表性的城市,其疫情政策既反映了国家层面的统一部署,也体现了地方特色,香港作为国际金融中心,面临境外输入与本地传播的双重压力;武汉作为疫情最早暴发的城市,其防控经验成为全国乃至全球的参考,本文将从两地疫情政策的演变、最新措施及社会反响展开分析,探讨其异同与成效。

香港在疫情初期采取了严格的“清零”政策,包括入境隔离、大规模核酸检测及社交距离限制,作为国际枢纽,香港的防疫政策始终在“保经济”与“防疫情”之间摇摆,2022年初,奥密克戎变异株引发第五波疫情,单日确诊数一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃,特区政府随后调整策略,推行“动态清零”,重点保护高危人群,并加快疫苗接种。

随着内地优化防疫措施,香港于2023年初取消入境隔离,恢复与内地及国际的免检疫通关,政府推出“疫苗通行证”,要求市民接种疫苗后方可进入公共场所,这一阶段政策更强调“科学精准”,例如缩小强制核酸检测范围,改为自愿快测上报。

2024年,香港进一步放宽防疫限制,仅保留医院、养老院等高风险场所的口罩令,政府将重点转向“后疫情”经济复苏,通过消费券、旅游业补贴等措施刺激经济,近期境外输入病例增多,香港卫生署宣布加强机场核酸检测,并呼吁市民接种二价疫苗,显示政策仍具灵活性。

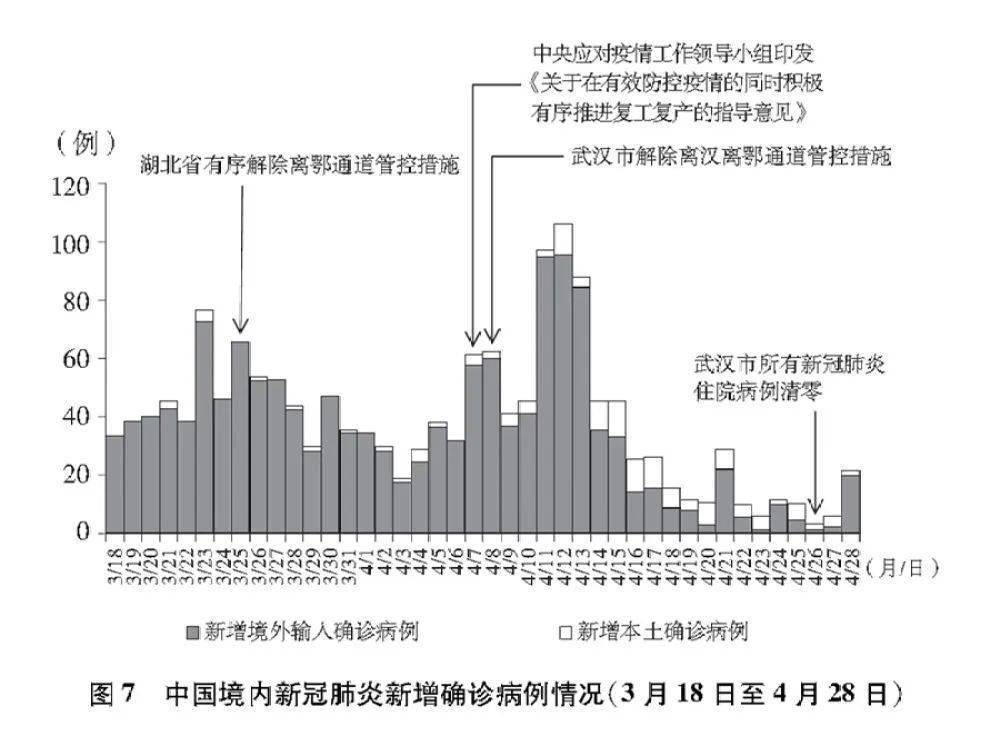

武汉作为疫情暴发的“震中”,在2020年1月23日实施史无前例的“封城”措施,为全国争取了防控时间,此后,武汉通过“全民核酸”“健康码”等手段实现本地病例清零,其经验被多地借鉴。

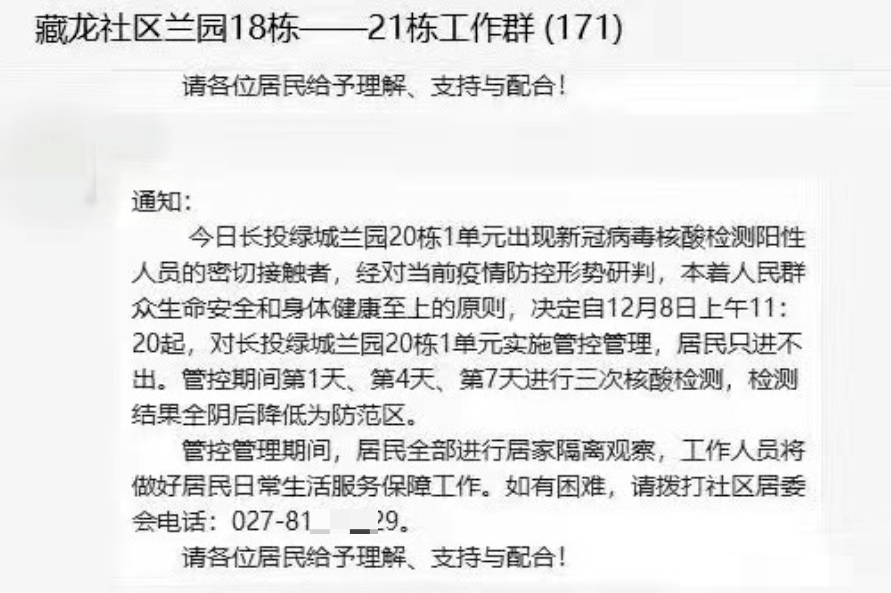

武汉近年来的政策更注重“以快制快”,2022年8月出现本土病例后,武汉市在48小时内完成千万级核酸检测,并划定精准封控区,推广“场所码”系统,实现流调数字化。

武汉宣布将重点监测新型变异株,并扩建发热门诊和重症床位,针对老年人和慢性病患者,政府免费发放抗病毒药物,并推动“家庭医生”签约服务,与香港不同,武汉仍保留公共场所的扫码入场要求,显示其对本土反弹的警惕。

共性目标

差异点

香港与武汉的疫情政策反映了不同城市的功能定位与风险偏好,香港在“开放”与“安全”间寻找平衡,武汉则延续“快速响应”传统,两地或需进一步优化资源配置,以应对可能的新变异株,它们的经验也为全球疫情防控提供了重要参考。

(全文约1,200字)

注:文中政策细节参考公开报道,时间线根据2024年最新动态调整,具体措施请以官方发布为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~