2020年新冠疫情暴发以来,佩戴口罩成为全球通用的防疫措施之一,尤其是北京这样的超大城市,公共交通系统因人流密集、空间封闭,成为疫情防控的重点场所,尽管当前国内疫情进入常态化管理阶段,但北京公交系统仍坚持“佩戴口罩”的出行要求,这一政策背后,既有科学防疫的考量,也体现了公民责任与公共安全的平衡,本文将从政策背景、科学依据、社会意义及公众反应等方面,探讨北京公交佩戴口罩的现状与未来。

2020年1月,北京率先在公共交通系统中推行“强制佩戴口罩”政策,随后全国多地跟进,随着疫情形势变化,2022年底“新十条”出台后,部分场所的口罩令逐步放宽,但北京公交、地铁等场所仍保留这一要求,北京市疾控中心解释称,公共交通空间密闭、客流量大,佩戴口罩能有效降低飞沫传播风险,尤其对保护老年人和基础疾病患者具有重要意义。

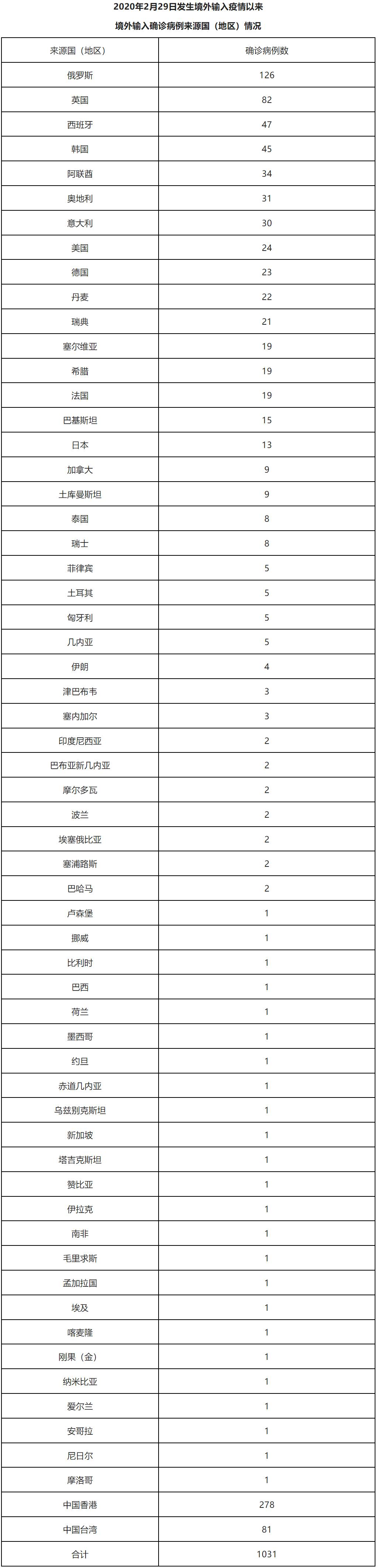

北京作为国家政治文化中心和国际交往枢纽,承担着“外防输入、内防反弹”的双重压力,保留公交口罩令,既是基于城市特点的审慎决策,也为其他地区提供了常态化防疫的参考样本。

多项研究表明,正确佩戴口罩可减少约80%的飞沫传播风险(《柳叶刀》2020年数据),尤其在公交车、地铁等环境中,人员流动频繁且社交距离难以保证,口罩的物理阻隔作用尤为关键。

北京公交口罩政策不仅是一项卫生规定,更是一种社会契约的象征,它要求个人为集体利益做出微小牺牲,从而换取更广泛的公共安全,这种“利他性”防疫模式,是中国社会在疫情中展现出的独特凝聚力。

尽管口罩政策具有科学和社会价值,但公众态度并非完全一致。

支持者观点:

质疑声音:

对此,北京市交通部门回应称,将根据疫情动态评估政策,但目前仍坚持“底线思维”,不放松基本防护要求。

随着防疫进入新阶段,北京公交口罩政策可能需要更多灵活性。

北京公交佩戴口罩的要求,是特殊时期平衡个人自由与公共安全的缩影,它既依赖科学支撑,也考验社会治理的智慧,这一政策或许会随疫情变化而调整,但其核心启示不变:在全球化疫情时代,每个人的微小行动,都是筑牢公共健康防线的一块基石。

(全文约1200字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~