2021年7月,南京禄口国际机场突发新冠疫情,德尔塔变异株的快速传播让这座千万人口城市陷入紧张,此次疫情不仅暴露了常态化防控中的漏洞,也让公众对疫苗的保护效力产生疑问,在 Delta 毒株的冲击下,疫苗是否仍是抵御疫情的“金钟罩”?南京疫情为我们提供了哪些启示?本文将从疫情溯源、疫苗表现、防控策略三个维度展开分析。

疫情暴发与溯源

南京疫情始于机场保洁人员的聚集性感染,Delta 毒株凭借其载毒量高(为原始毒株的1260倍)、潜伏期短(平均4.4天)的特性,迅速扩散至全国15省份,流调显示,未严格分区的国际国内航班保洁作业、防护装备脱卸不规范等管理疏漏,成为病毒传播的关键缺口。

防控难点凸显

Delta 毒株的“免疫逃逸”特性使得部分接种者仍被感染,南京确诊病例中,约90%已接种疫苗,但重症率仅为5%,印证了疫苗降低重症风险的“底线作用”,公众对“突破性感染”的恐慌,反映出对疫苗效能的认知偏差。

从实验室到现实世界的落差

临床试验中,科兴疫苗对原始毒株的保护率为78%,但对 Delta 毒株降至59%(智利真实世界数据),这一差距源于变异株的免疫逃逸能力,但疫苗对重症的防护仍稳定在80%以上,南京疫情中,所有重症患者均未完成全程接种,印证了疫苗的“保底价值”。

“防感染”≠“防传播”的逻辑重构

疫苗的核心目标是减少重症和死亡,而非完全阻断传播,南京疫情中,接种者感染后病毒载量虽高,但排毒周期缩短,说明疫苗仍能加速病毒清除,专家指出,将疫苗视为“群体免疫”的唯一手段已不现实,需配合非药物干预(NPI)。

补足免疫短板:加强针与新疫苗研发

面对变异株,南京疫情后中国加速推进加强针接种,国药集团数据显示,第三针可将抗体水平提升5-10倍,针对 Delta 的灭活疫苗、mRNA 疫苗已进入临床试验,未来或需定期更新疫苗组分。

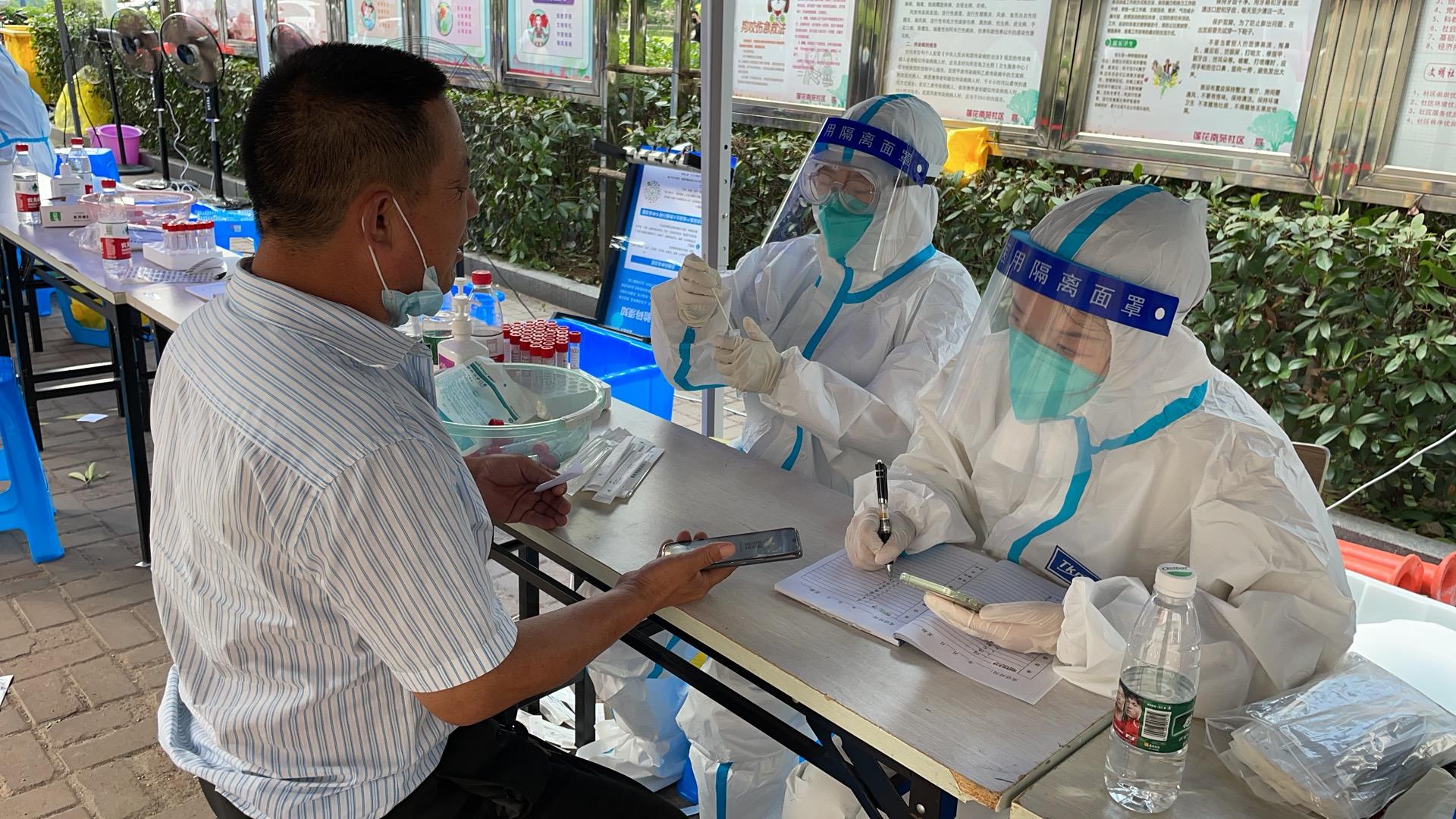

精准防控与公众教育并重

南京初期防控因信息滞后导致扩散,后期通过“健康码分层管理”和区域性核酸筛查实现快速遏制,需普及“疫苗非万能,但不打万万不能”的科学观念,避免因个案质疑整体防疫策略。

全球协作的必然性

南京疫情由境外输入引发,凸显“疫苗鸿沟”的隐患,世卫组织数据显示,低收入国家接种率不足2%,成为变异株的温床,中国已向全球提供超20亿剂疫苗,但只有通过 COVAX 等机制实现公平分配,才能从根本上减少变异风险。

南京疫情是一面镜子,既照见 Delta 毒株的凶猛,也映射出疫苗在抗疫中的“非完美但不可或缺”,正如张文宏所言:“疫苗是盾牌,而防控网络是城墙。”我们需以更理性的态度看待疫苗作用,以更灵活的策略应对病毒变异,方能在与新冠的持久战中守住生机。

(全文共计 1,028 字)

注:本文数据来源于国务院联防联控机制发布会、中国疾控中心周报(CCDC Weekly)及《柳叶刀》相关研究,观点综合流行病学专家访谈。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~