香港疫情政策的演变

初期严格防控(2020年-2021年)

疫情初期,香港借鉴了内地的“清零”策略,采取了一系列严格措施,包括:

- 封关政策:限制非本地居民入境,要求入境者进行14天隔离。

- 社交距离措施:关闭娱乐场所、限制餐厅堂食、禁止大型集会。

- 强制检测与隔离:对确诊者和密切接触者实施强制隔离,并在社区设立检测站。

这一阶段的政策有效控制了疫情扩散,使香港在2020年保持了较低的感染率,严格的封关措施也对经济、旅游和市民生活造成了较大影响。

动态清零与疫苗接种(2021年-2022年初)

随着全球疫情变化,香港在2021年推行“动态清零”政策,并大力推动疫苗接种,主要措施包括:

- 健康码系统(“安心出行”):要求市民进入公共场所时扫码登记。

- 疫苗通行证:未接种疫苗者被限制进入餐厅、商场等场所。

- 局部封区检测:在出现社区爆发时,政府会封锁特定区域进行强制检测。

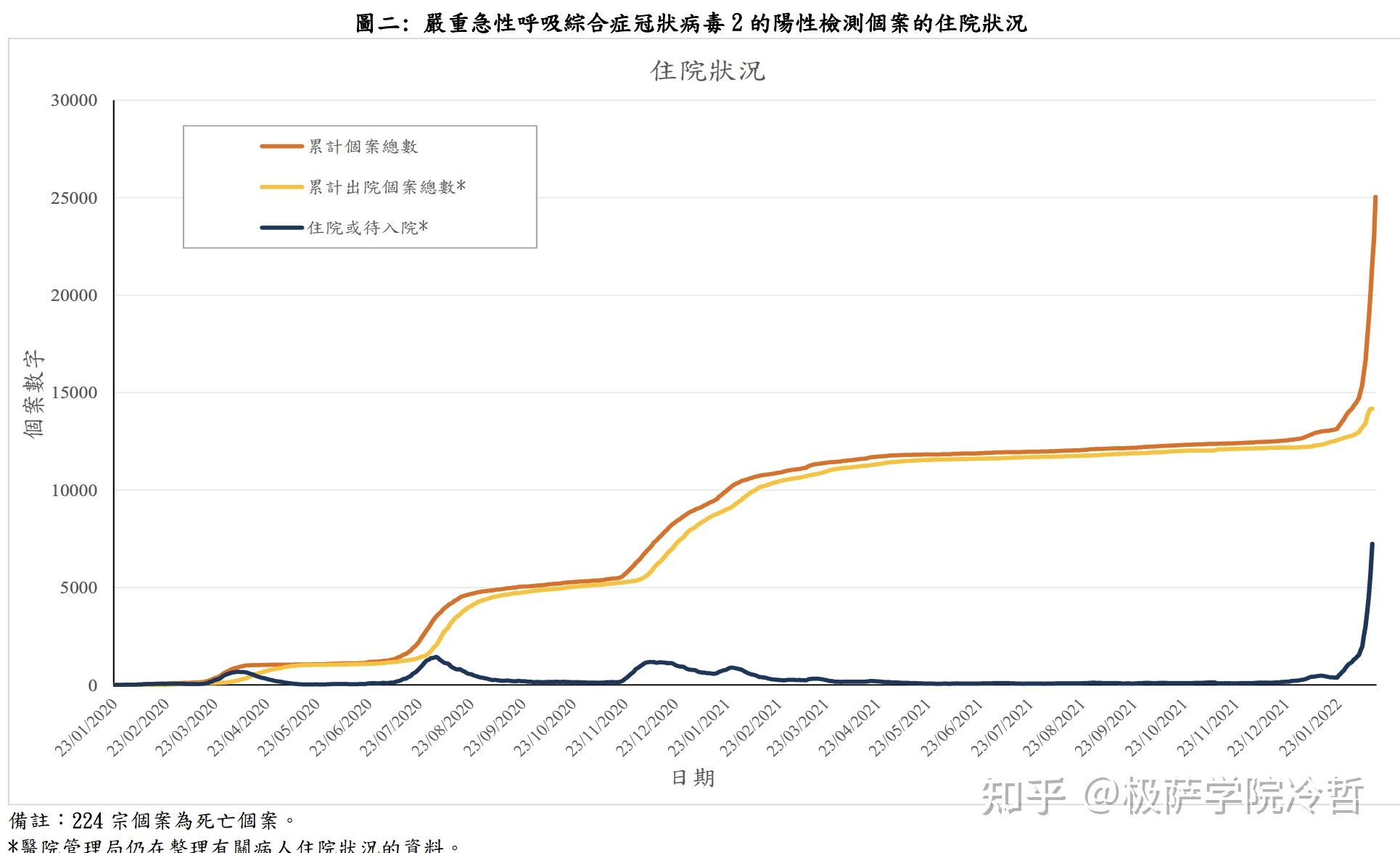

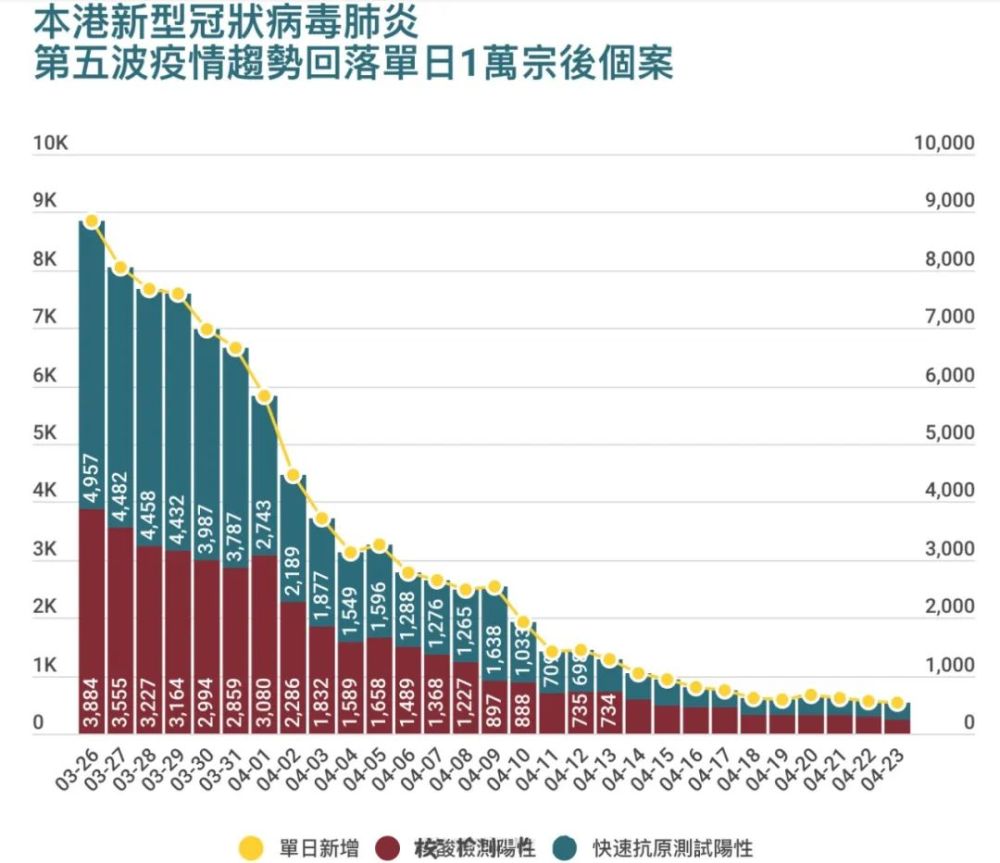

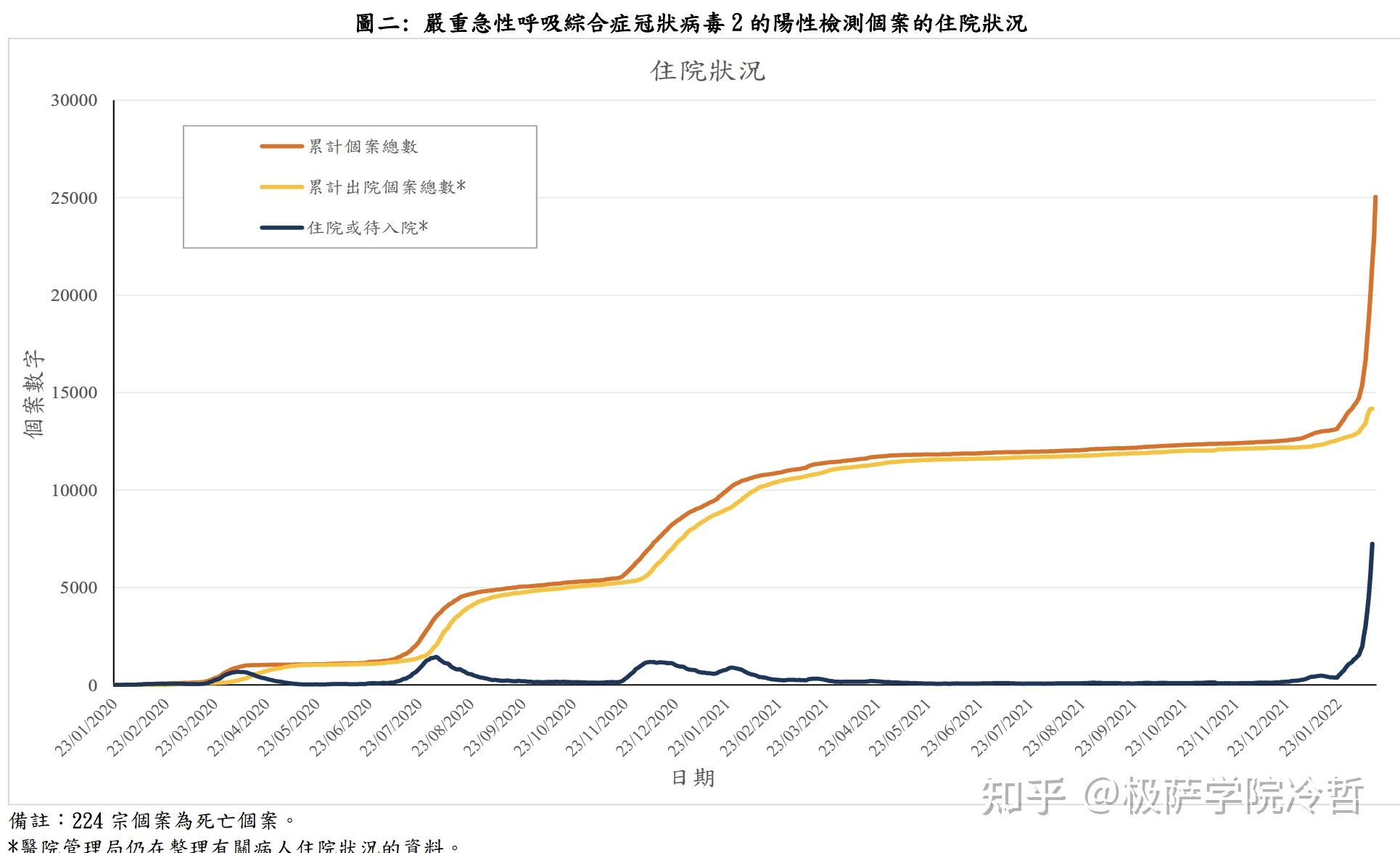

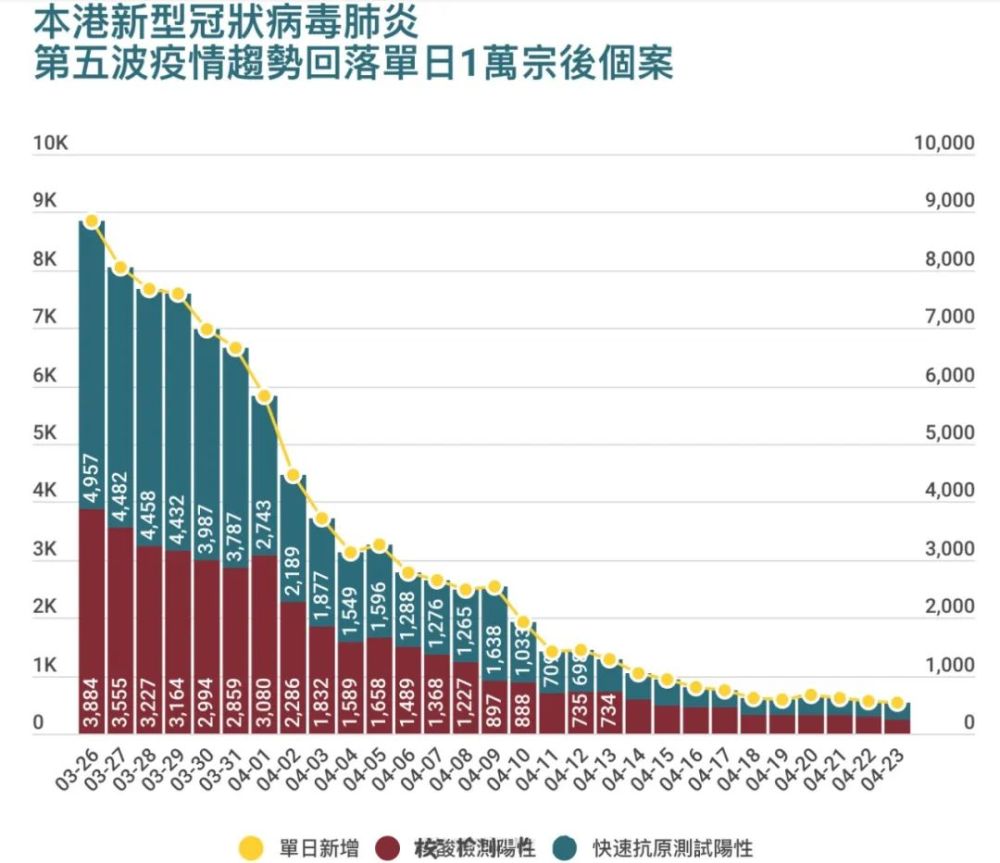

2022年初Omicron变种病毒的迅速传播导致疫情失控,单日确诊人数一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃,这一阶段的政策受到批评,认为清零策略难以持续,且对经济和社会造成巨大压力。

逐步放宽与“与病毒共存”(2022年下半年至今)

面对疫情持续蔓延,香港政府开始调整策略,逐步放宽防疫措施:

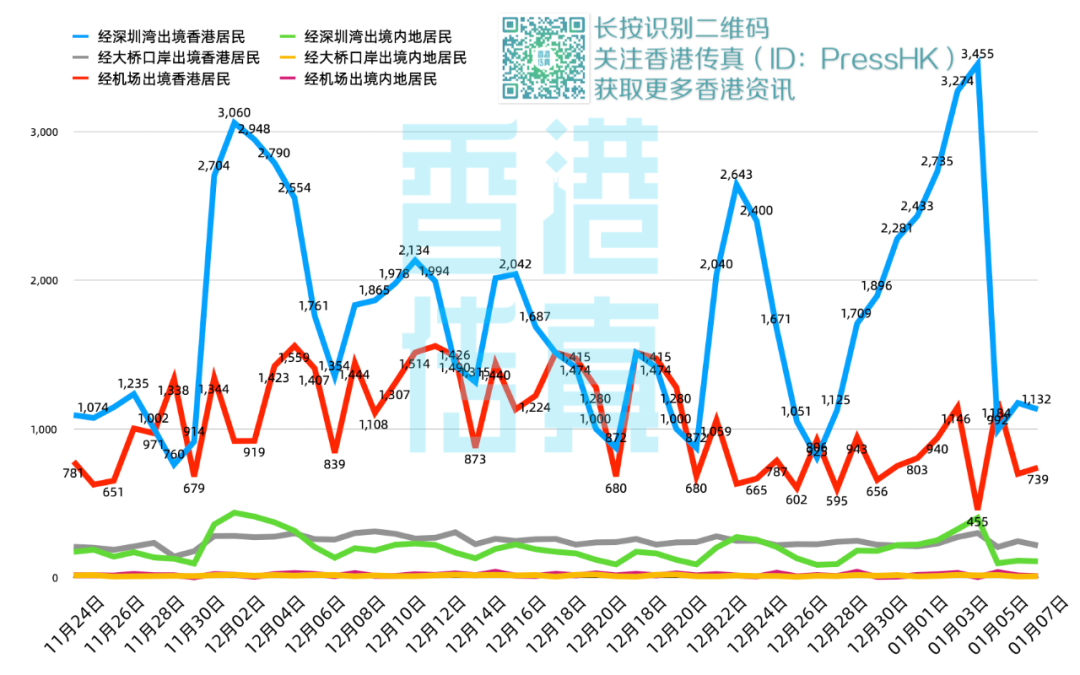

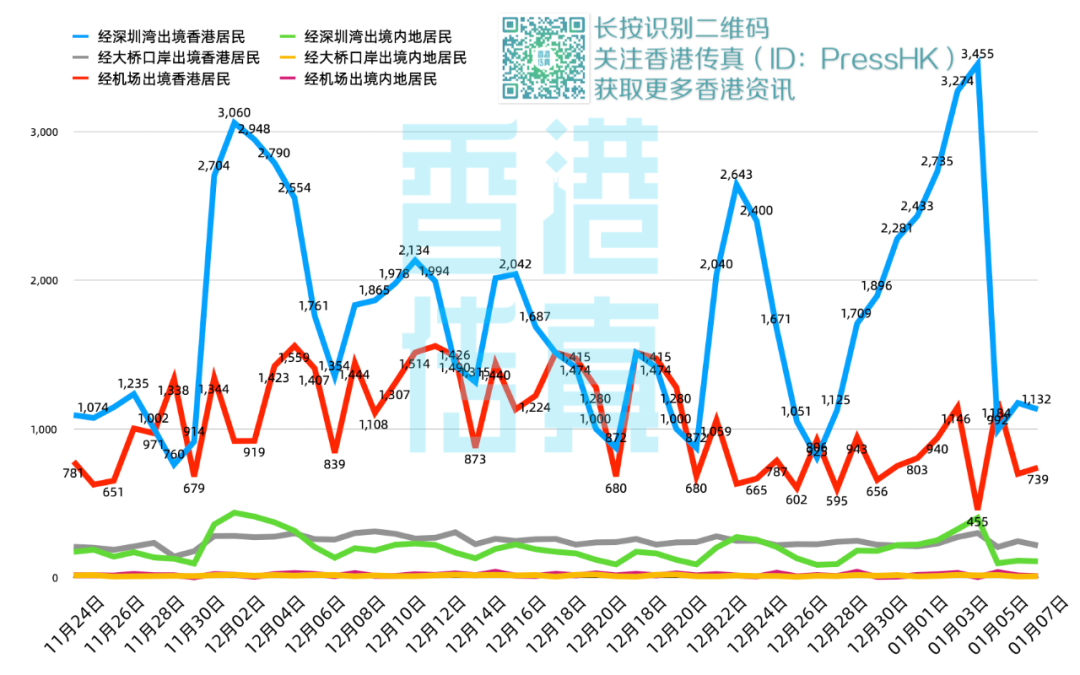

- 取消入境隔离:2022年9月起,入境者只需进行3天医学监测,不再强制隔离。

- 放宽社交限制:取消餐厅堂食时间限制,允许大型活动举办。

- 调整口罩令:2023年初,户外口罩令解除,仅保留室内公共场所的口罩要求。

这一阶段的政策更倾向于“与病毒共存”,但仍保留部分防控手段,以平衡公共卫生与经济复苏。

香港疫情政策的成效与争议

成效

- 早期成功控制疫情:2020-2021年,香港的感染率和死亡率远低于许多欧美国家。

- 高疫苗接种率:截至2023年,香港的疫苗接种率超过90%,降低了重症和死亡风险。

- 经济逐步复苏:放宽防疫后,旅游、零售等行业开始回暖。

争议与挑战

- 清零政策的可持续性:Omicron的高传播性使清零难以实现,严格的封控措施引发市民疲劳和不满。

- 医疗资源挤兑:2022年初的疫情高峰暴露了香港公立医院承载能力不足的问题。

- 社会成本高昂:长期的防疫限制影响了商业活动、学生教育和心理健康。

未来政策调整方向

香港作为连接内地与国际的枢纽,其防疫政策需在公共卫生、经济需求和社会接受度之间寻找平衡,未来可能的调整方向包括:

- 进一步优化入境政策:逐步取消剩余限制,恢复国际航班和商务往来。

- 加强医疗系统韧性:增加病床、药物储备,提升应对未来疫情的能力。

- 推动科学防疫:依靠大数据和精准防控,减少对社会的广泛限制。

暂时没有评论,来抢沙发吧~