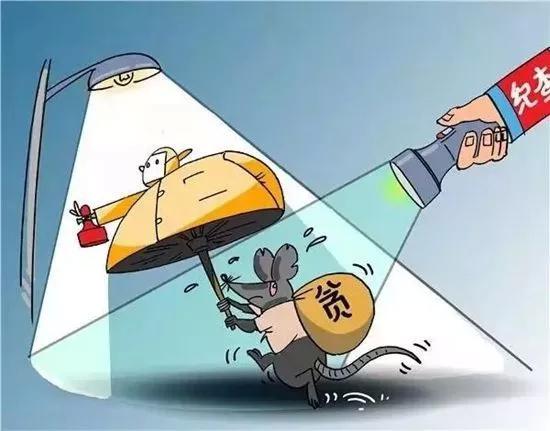

某村党支部书记因涉嫌严重违纪违法被立案调查,初步查明其通过非法手段获利高达5.8亿元,这一案件不仅暴露了基层“微权力”失控的严峻现实,也为乡村振兴背景下的农村治理体系敲响了警钟。

据通报,涉案村支书张某(化名)在任职的十余年间,利用职务便利,通过虚报征地补偿、操纵集体资产交易、套取国家补贴等方式疯狂敛财,其名下被查封的资产包括多处豪宅、豪车、高档商铺及巨额现金,部分资金甚至通过地下钱庄转移至境外。

值得注意的是,张某早年曾因“带领村民脱贫”获得表彰,表面上是“能人治村”的典型,背地里却将村集体资源视为私产,在一次村集体土地开发项目中,张某通过伪造村民签字、压低补偿标准,将本应分配给村民的数千万元补偿款据为己有。

土地腐败“一本万利”

随着城市化进程加快,农村土地增值空间巨大,张某利用审批权,与开发商勾结,通过“阴阳合同”低价转让集体土地,从中收取巨额回扣,仅某次商业地块开发,其个人获利就超1亿元。

集体资产“暗箱操作”

村办企业、厂房租赁等集体收入本应公开透明,但张某通过指定亲属代持股份、虚构支出项目等方式侵吞公款,审计发现,其控制的某合作社连续五年账目造假,涉及资金逾8000万元。

政策补贴“雁过拔毛”

国家下发的农业补贴、扶贫资金成为其“提款机”,某次高标准农田建设项目中,张某虚报面积300余亩,骗取补贴资金数百万元。

此案并非孤例,近年来,从河北“水官”马超群到陕西“村霸”李金柱,基层干部涉案金额动辄上亿,暴露出三大问题:

权力过度集中

村支书往往兼任集体经济组织负责人,掌握土地、资金、项目等核心资源,缺乏分权制衡机制,张某案中,村“两委”成员几乎沦为“橡皮图章”。

监督形同虚设

虽然村级事务要求“四议两公开”,但部分村民代表反映:“会议记录都是事后补的,谁敢反对书记?”上级审计也因人力不足,难以覆盖所有行政村。

违法成本过低

此前对张某的举报曾多次被压下,甚至举报人遭到打击报复,基层“熟人社会”特征使得腐败网络盘根错节,查处阻力极大。

技术赋能监督

推广“阳光村务”平台,将集体资产交易、补贴发放等全流程上网,实现可追溯,如浙江等地已试点区块链技术防篡改账本。

强化异地交叉审计

避免“地方保护主义”,由省级纪委监委统筹,对重点村开展突击审计,重点关注土地流转、工程招投标等高风险领域。

完善村民自治机制

探索“村务监督委员会”独立履职,赋予其否决权,广东某村通过村民微信群“直播”账目,倒逼干部规范用权。

加大惩戒力度

对“小官巨贪”适用刑法中“情节特别严重”条款,从严量刑,并追缴境外资产。

中央多次强调“乡村振兴,廉洁先行”,此案警示我们,若不能根治基层腐败,再好的政策也会在“最后一公里”被截留,未来需将反腐与乡村治理现代化结合,让权力在阳光下运行,才能真正实现“农业强、农村美、农民富”。

(全文约1280字)

注:本文基于公开报道模式撰写,具体案件细节应以官方通报为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~