一段“北京地铁乘客未正确佩戴口罩卖唱”的视频在社交媒体引发热议,画面中,一名男子在地铁车厢内手持吉他弹唱,口罩随意挂在下巴处,周围乘客或驻足观看,或低头回避,事件迅速发酵,网友争论焦点集中于两点:一是公共场合的防疫规范是否被轻视;二是地铁管理是否存在盲区,这一事件不仅折射出常态化疫情防控下的公众意识问题,更暴露出城市公共空间治理的深层矛盾。

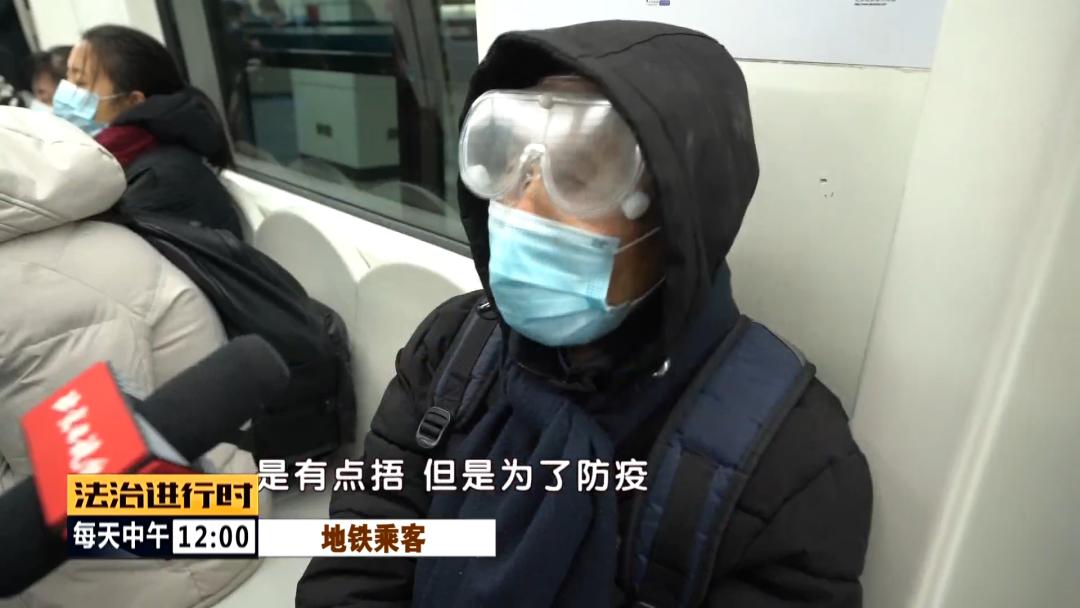

据目击者描述,该卖唱者从地铁10号线某站上车后,便开始表演,全程未规范佩戴口罩,有乘客提醒后,他仅敷衍地将口罩拉至口鼻处,几分钟后再次摘下,根据北京市现行防疫规定,乘坐公共交通工具必须全程佩戴口罩,且禁止从事推销、演艺等可能聚集人群的活动,该男子的行为显然违反了双重规定。

北京地铁日均客流量超千万人次,是疫情防控的关键场所,2022年至今,北京曾多次因地铁内未戴口罩引发的聚集性疫情加强管控,此次事件中,卖唱者不仅漠视防疫要求,其表演行为还可能加剧病毒传播风险——歌唱时飞沫扩散范围远超正常说话,而密闭车厢内的空气流通性较差。

事件曝光后,舆论呈现两极分化,部分网友认为:“两年多的防疫已让人疲惫,卖唱是谋生手段,不必上纲上线。”类似观点反映出一部分群体对常态化防疫的倦怠,尤其是低收入者迫于生计的无奈,但更多声音强调:“规则面前无例外,一旦纵容个别违规,可能引发破窗效应。”

值得注意的是,北京地铁内卖唱现象并非首次出现,2021年,一名“地铁弹唱走红”的流浪歌手曾被媒体正面报道,当时舆论多聚焦于“城市温度”,而此次事件因叠加防疫议题,评价彻底反转,这种反差恰恰说明:公众对规则的容忍度随社会语境变化,但疫情防控的底线不容模糊。

事件中另一个争议点是管理缺位,视频显示,卖唱者从表演到下车全程未见工作人员制止,北京地铁客服后续回应称“巡查存在盲区”,承诺将加强巡检,但这种事后补救难以平息质疑:安检时为何未发现携带大型乐器的乘客?车厢监控与巡逻为何未能及时响应?

对比其他城市,上海、广州等地地铁通过“智能监控+人工巡查”双机制,基本杜绝了车厢内违规行为,例如上海地铁2022年启用AI识别系统,可实时监测未戴口罩者并语音提醒,北京地铁的防控技术升级显然滞后,现行《北京市轨道交通运营安全条例》对违规卖唱仅处50-1000元罚款,惩戒力度不足,难以形成威慑。

要根治此类问题,需多管齐下:

一次地铁卖唱事件,看似微小,却像一面镜子,照见了疫情防控中的短板、城市管理的精细化程度,以及社会对规则与同理心的权衡,北京作为首善之区,理应在严格防疫与人性化治理间找到平衡点,唯有将“刚性制度”与“柔性服务”结合,才能让地铁车厢既安全有序,又不失人文关怀。

(全文约1050字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~