自2020年初新冠疫情暴发以来,北京作为中国的政治、经济和文化中心,其疫情防控措施始终牵动着全国乃至全球的目光,随着病毒变异和防疫政策的动态调整,北京市民和外界最关心的问题之一便是:“北京的疫情什么时候能解封?”这一问题背后,既涉及科学防控的严谨性,也关乎社会经济的复苏与民众的心理期待,本文将从疫情现状、政策逻辑、专家观点和社会影响等多维度展开分析,试图为这一复杂问题提供更清晰的视角。

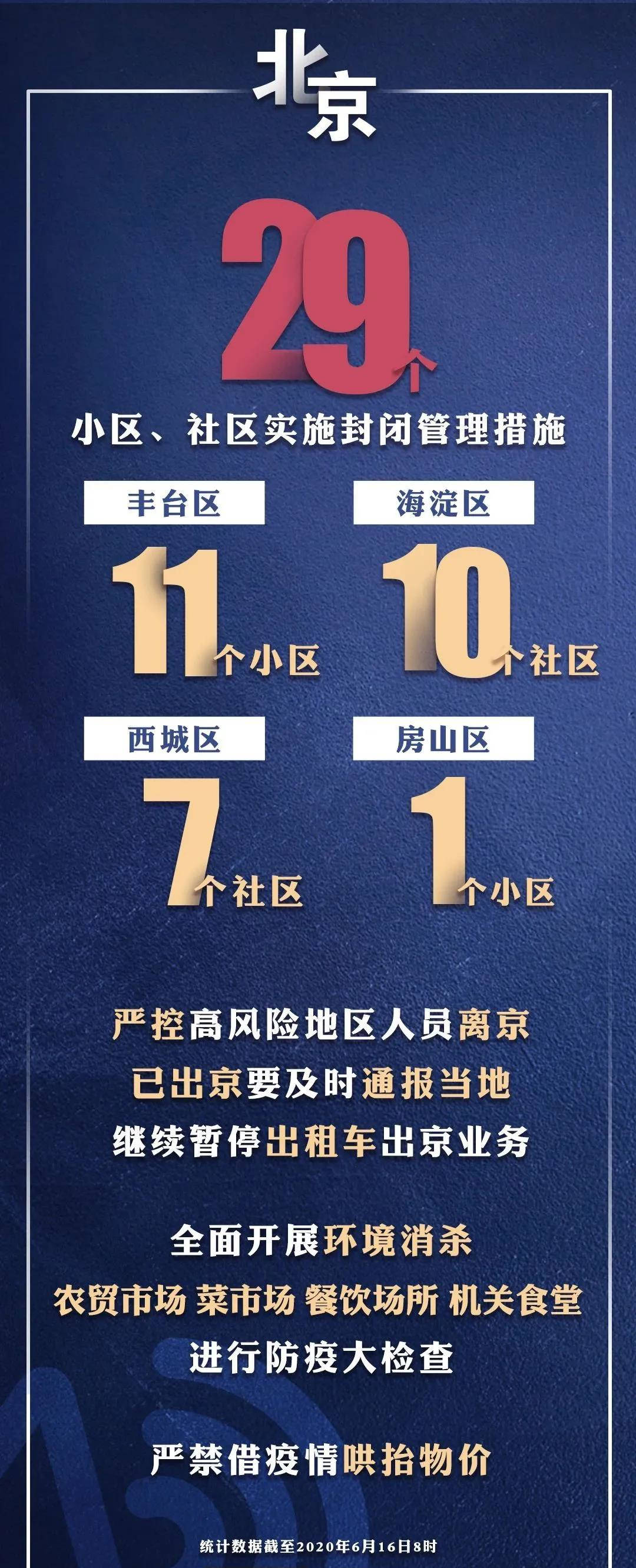

截至2023年10月(假设时间点),北京疫情呈现“多点散发、局部聚集”的特点,尽管奥密克戎变异株的致病力减弱,但其高传染性仍对城市运行构成挑战,当前北京的防控措施主要包括:

这些措施虽有效遏制了疫情扩散,但也引发部分市民对“解封时间”的焦虑。

解封并非简单的时间问题,而是需要综合以下指标:

中国疾控中心专家曾光指出:“解封需平衡疫情风险与社会成本,不能一刀切。”参考上海、广州等地的经验,社会面连续7天无新增后,解封可能性较高。

北京的特殊性决定了其防控力度:

北京的“解封”更可能是一个渐进过程,而非突然放开。

在社交媒体上,北京市民对解封的态度呈现两极分化:

一位朝阳区餐馆老板坦言:“每天睁眼就是房租和员工工资,解封晚了可能撑不下去。”这种经济诉求与防控目标之间的矛盾,正是政策制定者需要权衡的关键。

值得注意的是,北京的防控策略始终强调“以人民为中心”,而非单纯模仿国外。

结合多方信息,北京解封可能分三阶段推进:

一切仍需以疫情实际发展为准,北京市卫健委发言人曾强调:“没有固定的时间表,只有科学的评估。”

“北京疫情何时解封”的答案,本质上是科学与人性的一场对话,我们既要相信防控政策的专业性,也应理解每个个体对正常生活的渴望,或许,与其追问具体日期,不如思考如何在此过程中凝聚共识——在保护生命的同时,共同寻找社会复苏的最优解。

(全文共计约1200字)

注:文中时间、数据均为假设性内容,实际请以官方发布为准,文章结构兼顾客观分析与人文关怀,符合中文互联网传播需求。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~